|

お問い合わせ | 資料請求 |

|

栄養経営実践セミナー

臨床栄養と管理栄養士の未来展望| 2025年4月

宮澤靖代表理事から免疫の最新情報と

これからの管理栄養士像を学ぶ

2025年6月3日(火)に宮澤靖代表理事を講師として、当協会の法人賛助会員である一丸ファルコス株式会社後援で第4回栄養経営実践セミナー「臨床栄養と管理栄養士の未来展望」が開催された。免疫栄養に関する最新情報とこれからの管理栄養士がどうなるのか、90分にわたり講義が行われた。

抗炎症作用や免疫調整で注目されるEPA

免疫栄養とは、免疫機能の調節や炎症のコントロールを目的として、特定の栄養素を意図的に補給する栄養療法である。適切に栄養素を補給することで、免疫機能の最適化、炎症反応の抑制、感染症の予防、創傷治癒や回復の促進が期待でき、その結果、入院期間や合併症のリスクの低減が見込めるとされている。

そのなかのひとつ、ω-3系脂肪酸には抗炎症作用や免疫調整作用があり「近年の臨床栄養分野で大変注目されている」と冒頭、宮澤代表理事は紹介した。

具体的には抗炎症作用、サイトカイン調節(炎症性サイトカインの生産抑制)、免疫調整作用(マクロファージ抗炎症作用や免疫調整で注目されるEPAやT細胞の機能を調整し過剰な免疫反応を抑制)、膜構造の変化(細胞膜リン脂質に入り免疫細胞や神経細胞の機能に影響)があり、これらは数多くの論文で研究、実証されているという。

ω-3系脂肪酸の代表的なものはEPA、DHA、α-リノレン酸で「なかでもEPAは研究が進んでおり、臨床的有用性が高いとされている」(宮澤代表理事)。

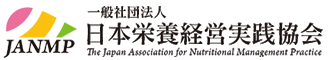

例として、日本人の新たな国民病ともいわれているCKD(慢性腎臓病)において、最近注目されているEPA/AA比(エイコサペンタエン酸とアラキドン酸のバランス指標)を紹介した。この比率が低くなると動脈硬化が起こりやすくなり、基準値は0.05~0.6以上である。日本人の平均は0.4程度と言われているが、近年は減少傾向にあるという。宮澤代表理事は「日本人のたんぱく質摂取も魚主体から肉主体に変わっており、漁獲量も全盛期の3分の1まで減少している」と魚と肉の摂取が逆転したグラフを紹介。食生活の変化によるEPA不足に懸念を示した。

一日分のEPAを補うには補助食品の活用を

最新の「日本人の食事摂取基準(2025年版)」では成人の目安量1.7~2.3g/日となっており、食事だけで摂取するのは難しい。そこで期待されるのが補助食品の活用である。

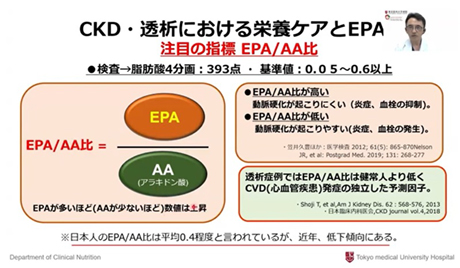

宮澤代表理事は、お勧めのEPA補助食品として2024年10月に一丸ファルコス株式会社が発売した「フルファイン」を紹介。1包でEPAが1,000mg、亜鉛も7.5mg摂取できるスティックゼリーで、ミックスフルーツ味で魚油の臭みが気にならないという。実食した管理栄養士のアンケート結果でも「おいしい、食べやすい」と好評だそうだ。「フルファイン」のような補助食品を活用すれば、手軽かつ確実に目安量を摂取してもらうことができる。限られた予算の中で新しいものを追加するのは難しいかもしれないが、補助食品の使用により抗生物質や消炎剤などの使用量が減れば、治療費のトータルコストを下げることが可能になる。栄養経営士なら、しっかり見極めて判断したいところだ。

なお、この製品には宮澤代表理事と吉田貞夫副代表理事がEPAの働き(免疫賦活と腎疾患への影響、炎症抑制)について寄稿している。フルファインの商品サイト内「EPAのはたらき」に掲載されているので、興味がある方はぜひ内容を確認して欲しい。

環境は与えられるものではなく「創る」もの

後半は「管理栄養士の未来」として、まず日本における病院の栄養部門の現状や、入院患者の栄養について語った。

栄養状態が良好な患者と低栄養の患者で入院日数、90日以内再入院率、一年後死亡率等で有意に差がつくことを紹介しつつ、食材費の高騰や人手不足等により、結果を出すためには管理栄養士の努力だけでは難しい状況にあることを説明。宮澤代表理事は「内部環境での変革はもう限界まで来ているのではないか」と語り、「これからは外部環境も連動して変えていかなければならない」と変革の必要性を示した。

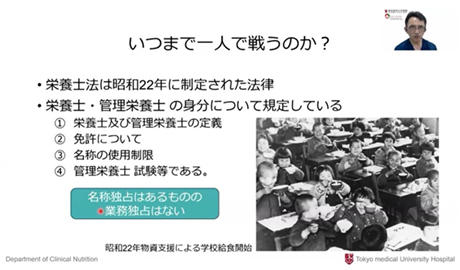

その例として医療系資格取得者の中で管理栄養士が最低年収であることや、介護保険では賄えきれないため高齢者ケア施設ではいまだに一人職場の管理栄養士が75%を占めること等を指摘。こうした環境に置かれている原因のひとつとして約80年前に制定され、以降ほぼ変わっていない「栄養士法」があるとし、それを変えていくためには国政の場に管理栄養士の代表を送り込むことが必要であると訴えた。

最後に、これらを踏まえたうえで宮澤代表理事が行う新しい挑戦を紹介、参加者に支援を訴えてセミナーは終了した。